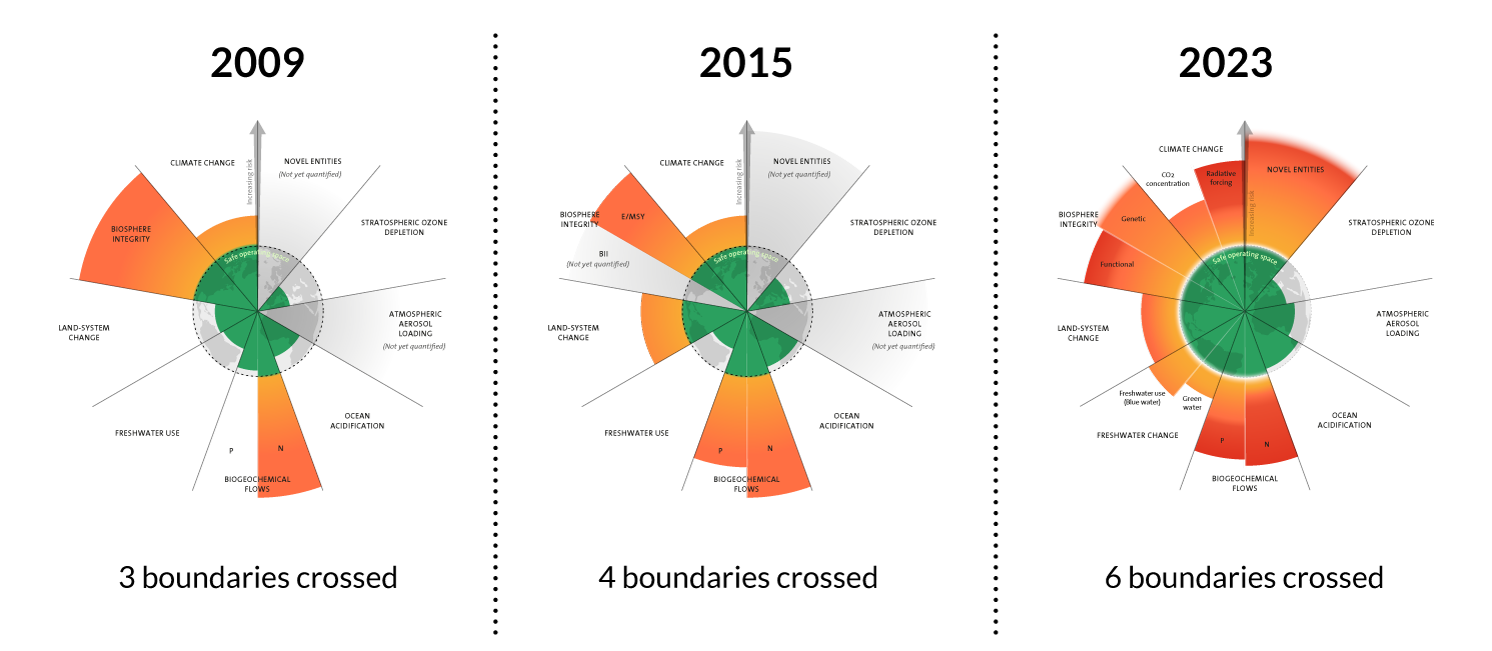

En se penchant sur les neuf limites planétaires (qui sont maintenant toutes associées à des seuils précis et surveillées), on peut apercevoir une limite liée aux « flux biogéochimiques » qui traite notamment du phosphore (P) et de l’azote (N). Le niveau de dépassement de ces limites, comme d’autres indicateurs de ce cadre d’analyse, a évolué depuis 2009, au point qu’elles soient toutes deux notées comme dépassées en 2023 [1].

Comme le phosphore et l’azote sont des éléments chimiques du tableau périodique, que signifie cette limite ? Le but de cette note est d’éclairer le rôle de l’azote et du phosphore dans les écosystèmes, d’expliquer leur utilité pour les activités humaines, puis d’expliquer les problématiques environnementales et sociétales liées à leur utilisation massive.

L’azote et le phosphore sont des éléments essentiels à la vie sur Terre

L’azote joue un rôle essentiel dans la vie sur Terre au sein des molécules organiques [2]. Il est au cœur de la structure des protéines, molécules responsables de fonctions biologiques telles que la régulation des réactions chimiques, le transport de l’oxygène et la défense immunitaire. De plus, l’azote est un élément clé des acides nucléiques, tels que l’ADN et l’ARN, qui portent l’information génétique et assurent la transmission des caractéristiques héréditaires. Enfin, l’azote intervient dans un large éventail de réactions métaboliques, participant à la décomposition des nutriments et à la synthèse de molécules (notamment la chlorophylle chez les plantes). En particulier, les apports en azote chez les plantes sont captés par les racines et accélèrent la croissance des feuilles, des tiges et des racines.

Le phosphore occupe un rôle central dans les processus biologiques. C’est un élément essentiel de l’adénosine triphosphate (ATP), la molécule qui stocke et transporte l’énergie dans les cellules. De plus, le phosphore est présent dans la structure des acides nucléiques (ADN et ARN) et les membranes cellulaires où il contribue à la régulation des échanges entre la cellule et son environnement. De plus, le phosphore facilite de nombreuses réactions faisant intervenir des enzymes. En particulier, les apports en phosphore chez les plantes sont captés par les racines et favorisent le développement des racines.

Il est important de noter que l’azote et le phosphore sont des éléments chimiques donc par essence irremplaçables pour leurs rôles dans les processus organiques : il n’en existe aucun substitut comme il pourrait y avoir des alternatives pour certaines molécules du secteur pharmaceutique, certains métaux ou certains moyens de transport pour la société humaine.

L’azote et le phosphore suivent naturellement des cycles

Comme l’eau, le carbone ou d’autres éléments, la disponibilité de l’azote et du phosphore est régulée par des cycles naturels que l’on caractérise de « biogéochimiques » car ils font intervenir des processus chimiques biologiques (chez des organismes vivants…) et géologiques (dans le sol et les minéraux…).

Le cycle de l’azote débute par la fixation de l’azote atmosphérique dans le sol par des microorganismes ou par un orage : le diazote (N2) est transformé en ammonium (NH4+) ou en nitrates (NO3–). Les plantes assimilent ces composés lors de leur croissance (surtout les nitrates). Lorsque les herbivores se nourrissent de ces plantes, ils incorporent à leur tour de l’azote dans leur organisme, qui est ensuite récupéré par les carnivores de la chaîne alimentaire. Lors de la décomposition des corps des organismes vivants, des espèces chimiques azotées sont décomposées par des microorganismes, aboutissant à la formation de nitrates qui retournent dans le sol. En absence d’oxygène, des bactéries convertissent les nitrates en diazote gazeux qui retourne dans l’atmosphère (bouclant ainsi le cycle de l’azote), ou en protoxyde d’azote (N2O), un gaz à effet de serre. Enfin, les nitrates étant peu retenus par le sol, ils peuvent être facilement emportés par des écoulements d’eau vers les nappes ou les rivières, notamment en cas de précipitations : c’est la lixiviation, ou le lessivage.

Le cycle du phosphore, contrairement à l’eau, au carbone et à l’azote, ne passe pas par l’atmosphère. Le phosphore étant présent dans les organismes vivants, il est présent dans les roches sédimentaires issues de la décomposition d’organismes (en particulier dans l’océan, où certaines zones amassent plus de corps en décomposition et deviennent plus riches en phosphore). Avec les mouvements géologiques, les roches sédimentaires finissent par remonter à l’affleurement, où l’eau dissout le phosphore qui est assimilé dans les plantes sous forme de phosphates. De même que pour l’azote, une fois mangé par un animal, il peut revenir dans le sol après la décomposition des corps ou dans les effluents. Le phosphore continental peut également retourner dans les sédiments des lacs et des océans via l’érosion, où il peut rester piégé pendant des périodes prolongées.

Ces cycles, interconnectés et complexes, illustrent comment l’azote et le phosphore circulent à travers les différents réservoirs de la Terre, de l’atmosphère aux sols en passant par les organismes vivants, les océans et les roches. Les deux cycles ont des similarités (assimilation par les plantes et les animaux, écoulements d’eau…) et leurs différences : là où l’atmosphère contient environ 78% d’azote et peut alimenter le cycle, la régénération du phosphore est plus lente car uniquement géologique.

Les humains n’a jamais été aussi dépendante de l’azote et du phosphore

Dès l’Antiquité, les agriculteurs ont exploité des sources naturelles d’azote et de phosphore telles que les animaux en décomposition, les déjections animales et les excréments humains pour fertiliser leurs cultures [3]. Ce n’est que bien plus tard, au début du XIXème siècle, que la sphère scientifique a compris que les bienfaits de ces engrais traditionnels étaient dus au phosphore et à l’azote qui, ajoutés en plus des apports cycliques naturels, permettent d’accélérer la croissance des cultures.

La première usine française de production d’engrais minéraux date de 1838, et l’usage des engrais se généralise peu à peu. Des gisements de phosphates sont découverts peu à peu, qu’ils soient organiques ou minéraux. En particulier, les ressources azotées de guano du Pérou contribuent au développement de son économie mais causent également des tensions régionales et internationales. Les gisements de phosphates algériens et marocains sont découverts entre 1890 et 1917, et mis en exploitation grâce à de nouveaux procédés industriels. Durant la Première Guerre mondiale, l’Allemagne développe le procédé Haber qui permet d’extraire l’azote de l’air, ce qui permet la création d’un nouveau marché d’engrais azoté synthétique [4]. Depuis, le développement de l’industrie et des techniques d’exploitation des ressources naturelles a permis la croissance de la production mondiale d’engrais (azotés et phosphatés entre autres).

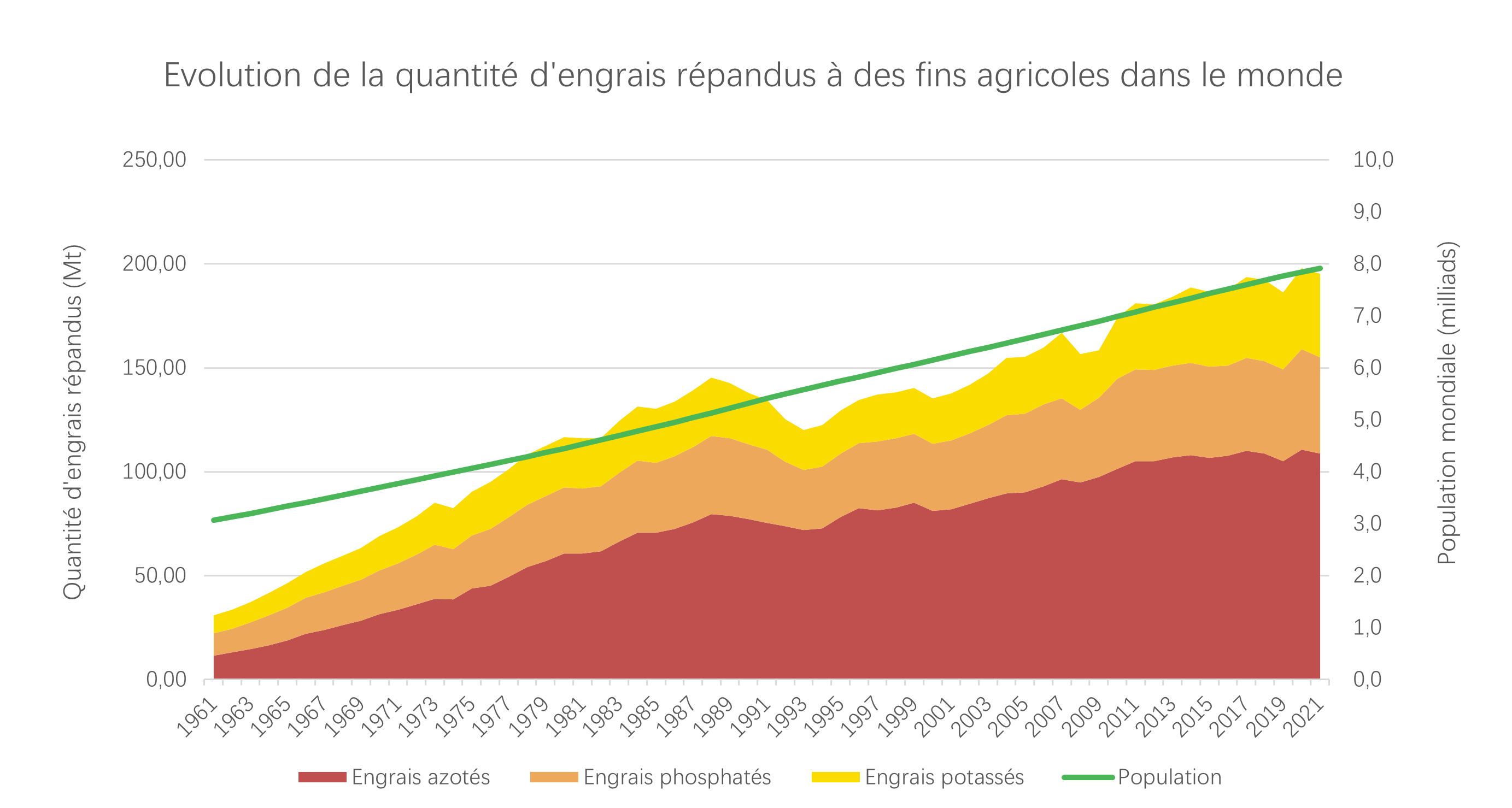

L’utilisation d’engrais a permis d’augmenter considérablement la production alimentaire par l’augmentation des rendements agricoles, contribuant ainsi à la croissance de la population mondiale durant la seconde moitié du XXème siècle (le ralentissement des années 87-93 est corrélé à à la chute de l’Union soviétique).

Les surplus d’azote et de phosphore dérèglent les écosystèmes

Les nitrates et les phosphates étant fortement susceptibles de suivre les écoulements d’eau, les écosystèmes proches des zones agricoles voient leurs taux d’azote et de phosphore augmenter, que ce soit en surface dans les étangs et sur les plages, dans le sous-sol dans les nappes, ou dans les mers et les océans. Ces surplus sont généralement visibles par le phénomène d’eutrophisation, ou le développement massif de végétaux à des endroits inhabituels (étangs, rivières…). Cela fait plusieurs années que les rejets anthropiques d’azote et de phosphore estimés par des études scientifiques à l’échelle régionale et mondiale dépassent les limites planétaires qui quantifient la capacité des écosystèmes à gérer les surplus [1].

D’une part, dans les écosystèmes aquatiques, l’eutrophisation se manifeste par la prolifération d’algues invasives. Ces proliférations aléatoires obscurcissent la lumière du soleil, entravant la photosynthèse des plantes aquatiques et asphyxiant d’autres organismes en réduisant la disponibilité de l’oxygène. Que ce soit pendant leur phase de croissance ou de décomposition, les algues créent des zones mortes pour les écosystèmes et peuvent causer de rapides disparitions d’espèces vivantes – ce qui crée d’autres pollutions après décomposition.

Du côté des sols, les excès d’azote et de phosphore peuvent s’infiltrer en profondeur et perturber les équilibres chimiques naturels, en particulier dans les aquifères souterrains, ce qui pose des risques pour la santé humaine dans le cas où des zones s’alimentent dans les nappes, et impose donc des étapes de traitement additionnelles qui sont onéreuses pour les consommateurs.

En surface, la putréfaction des algues entraine des risques sanitaires : au bout de 24 à 48h, la fermentation des amas d’algues conduit à un gaz toxique (H2S) pour les humains et les animaux ; il est donc nécessaire de les ramasser pour protéger le public. Au-delà des coûts de ramassage, la présence de marées vertes peut être dissuasive pour le tourisme, mais également nuire aux activités de pêche et d’aquaculture [2].

En France, le CGDD s’est appuyé sur la définition des limites planétaires de 2015 pour quantifier leur dépassement en France. Avec ces définitions, il est certain que la limite concernant l’azote soit dépassée, et le risque de dépasser celle du phosphore est élevé [9].

Effet de serre ou épuisement des ressources, les impacts dépassent la biogéochimie

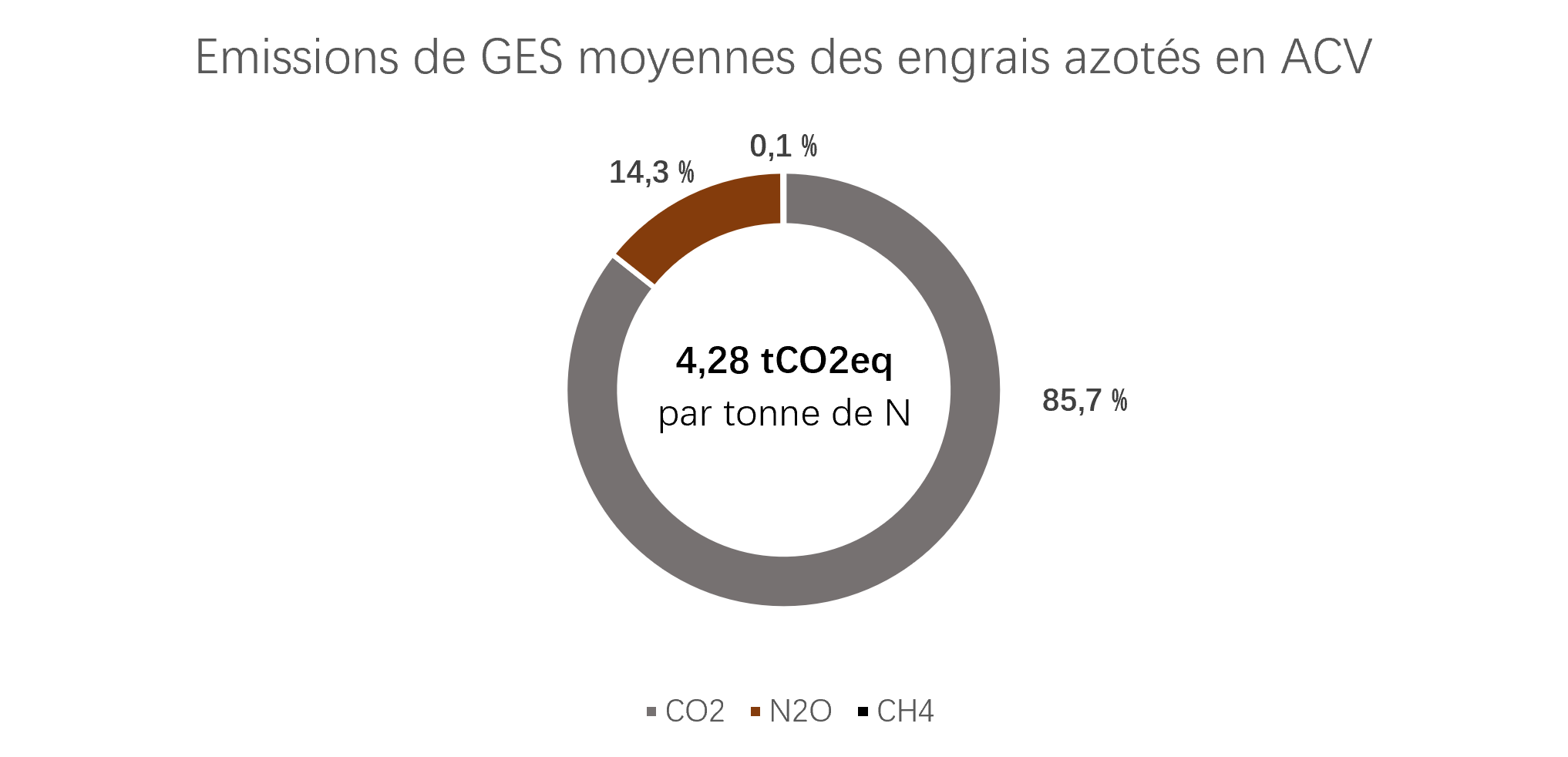

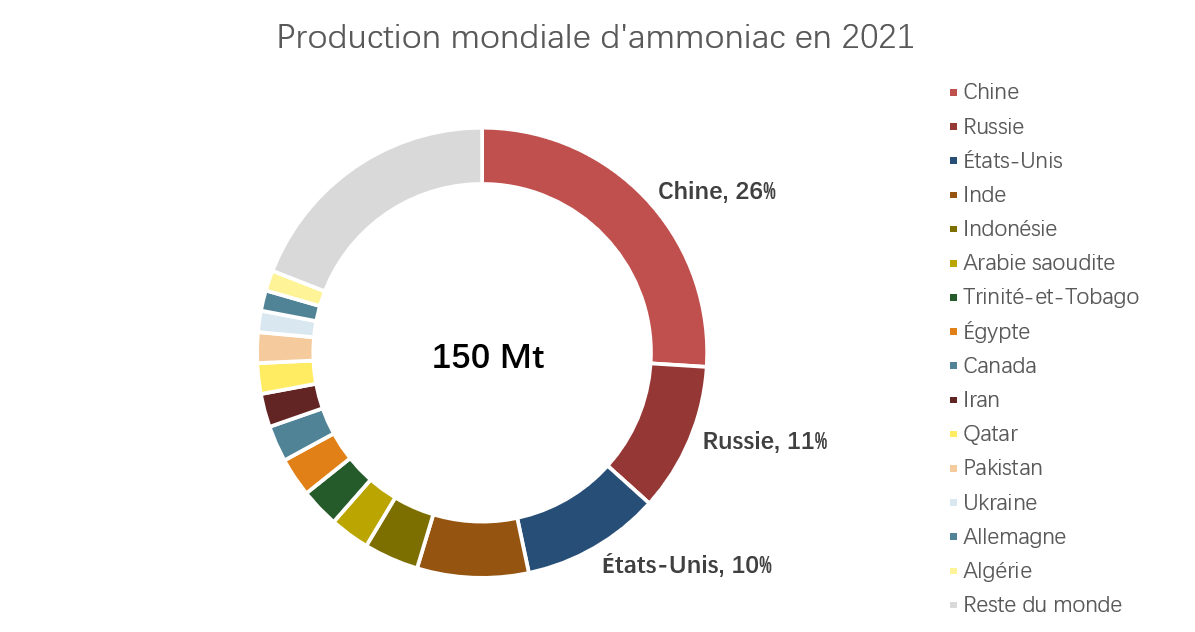

Du côté de l’azote, deux processus contribuent à la dérive climatique mondiale : une tonne d’azote au sein d’un engrais est associée à l’émission de 2 à 4 tonnes de gaz à effet de serre au cours de son cycle de vie [10]. En effet, les engrais azotés sont synthétisés à partir d’ammoniac, dont 80% de la production est dédiée aux engrais [11]. Or, l’ammoniac est synthétisé à partir d’hydrogène, dont la production demeure largement carbonée, ce qui explique les fortes émissions de dioxyde de carbone dans l’analyse en cycle de vie des engrais azotés.

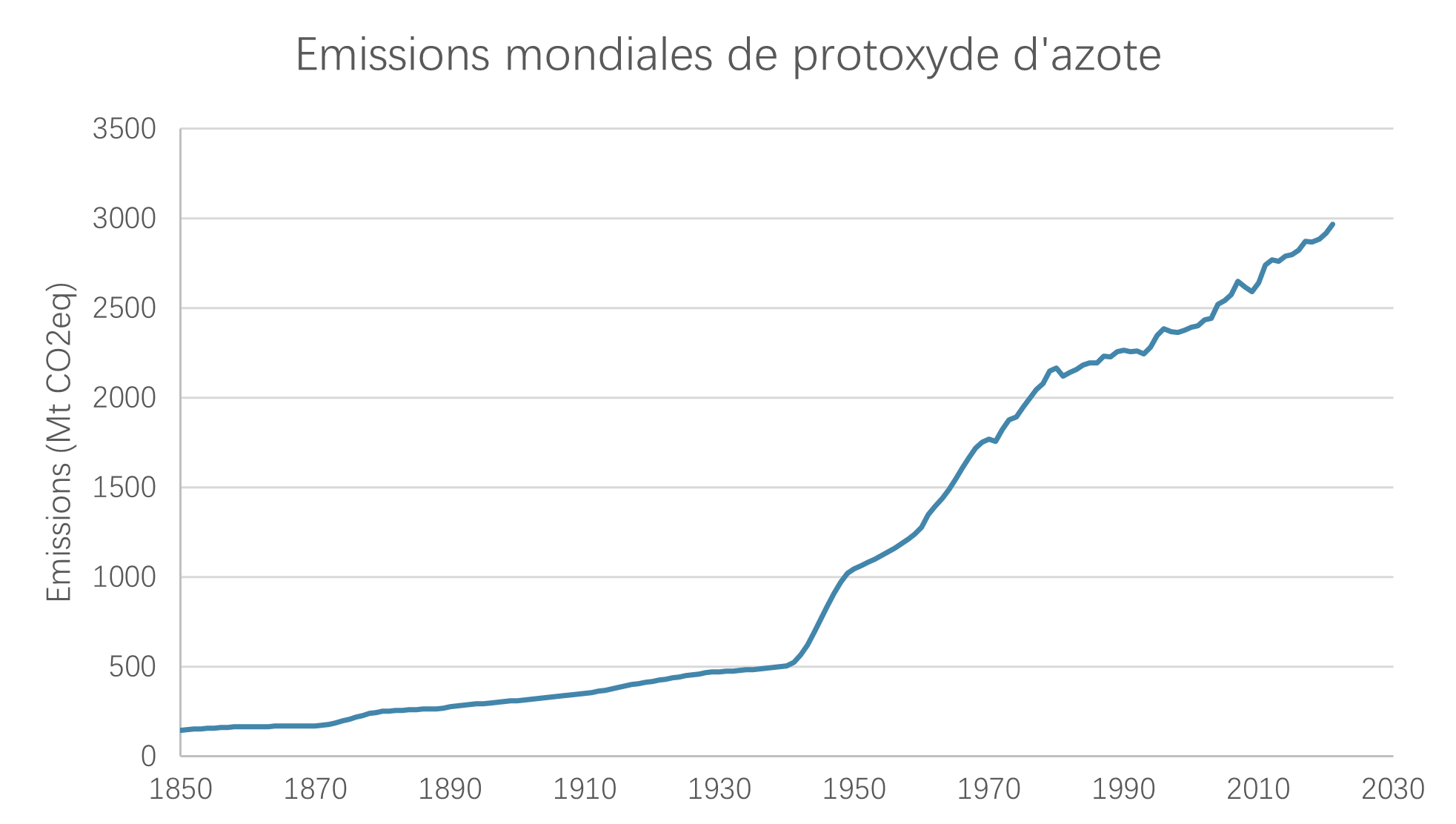

On remarque sur le graphique le deuxième poste d’émissions des engrais azotés : du protoxyde d’azote (N2O) est émis par les réactions chimiques lors des différentes conversion entre ammoniac, diazote et nitrates dans les sols. Le protoxyde d’azote est un puissant gaz à effet de serre avec un potentiel de réchauffement global environ 273 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone sur une période de 100 ans [11]. Avec cette pondération, les émissions de protoxyde d’azote représentent environ 4% des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale, dont trois quarts peuvent être attribués à l’usage des sols et l’agriculture.

Outre l’effet de serre, l’épandage d’engrais minéraux et organiques entraîne des émissions locales d’ammoniac, qui est un polluant atmosphérique. C’est un précurseur de particules fines : des particules fines se forment lorsque l’ammoniac se recombine avec d’autres polluants atmosphériques issus d’autres secteurs (transport, industrie). L’ammoniac de l’air est presque exclusivement d’origine agricole en France : 94% des émissions nationales en 2017 sont issues de sources agricoles [2].

Du côté du phosphore, l’utilisation des engrais phosphatés se confronte à une autre problématique : les ressources minérales de phosphore s’épuisent progressivement. En effet, l’extraction de phosphore géologique est non renouvelable et le recyclage est complexifié par le fait que le phosphore se retrouve souvent dilué dans l’environnement. Environ 80 % du phosphore contenu dans les engrais finit par être dispersé dans les sols agricoles, les cours d’eau et les océans, où il peut devenir inaccessible pour une utilisation future.

Notre dépendance est une problématique sociétale et géopolitique majeure

La consommation grandissante d’engrais azotés et phosphatés dans le monde est un sujet géopolitique dans la mesure où leur production est assurée par une quantité réduite de pays. En particulier, la Chine et la Russie ont fourni 37% de l’ammoniac mondial en 2021, dont la majeure partie a été consacrée aux engrais azotés.

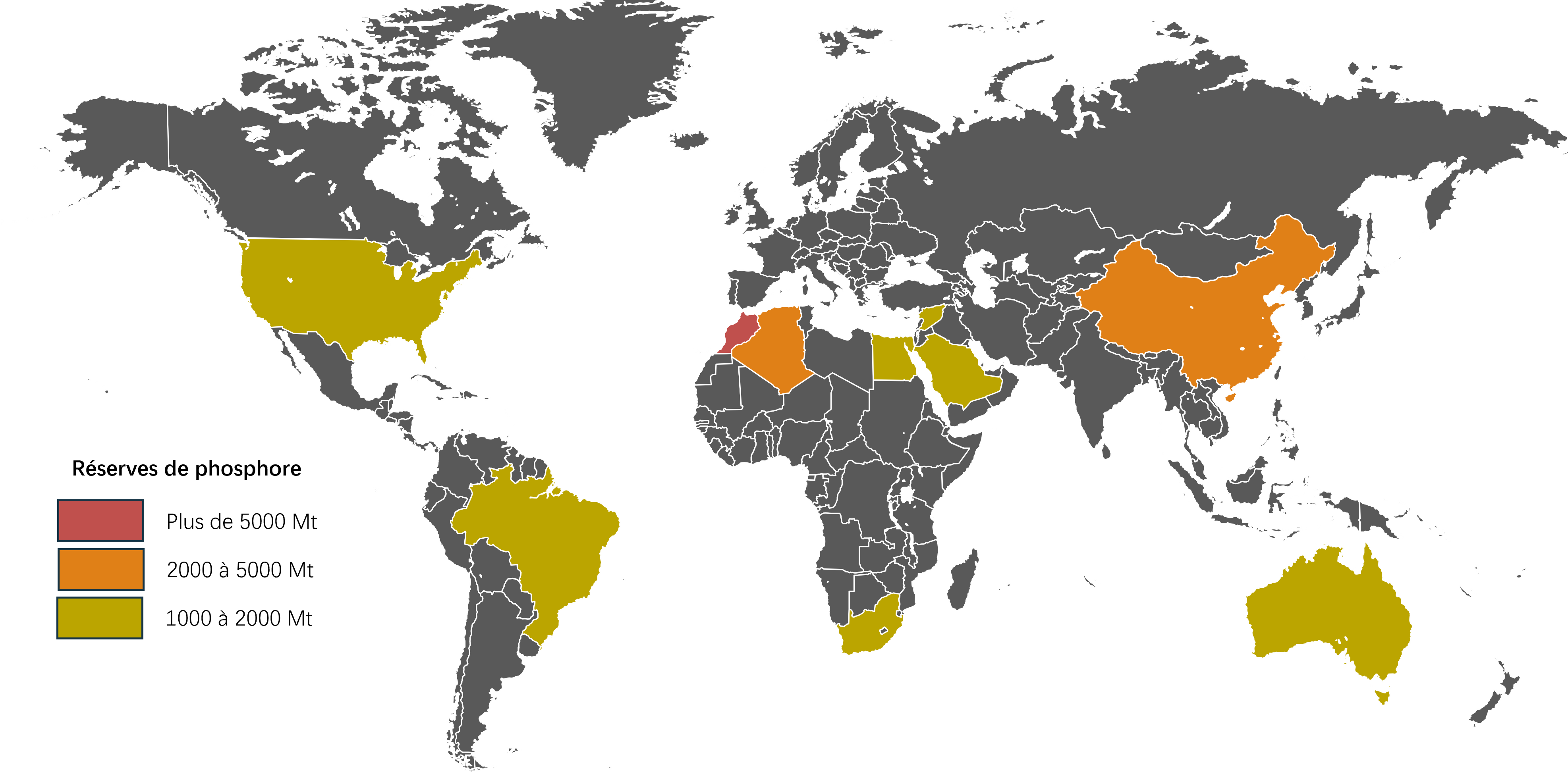

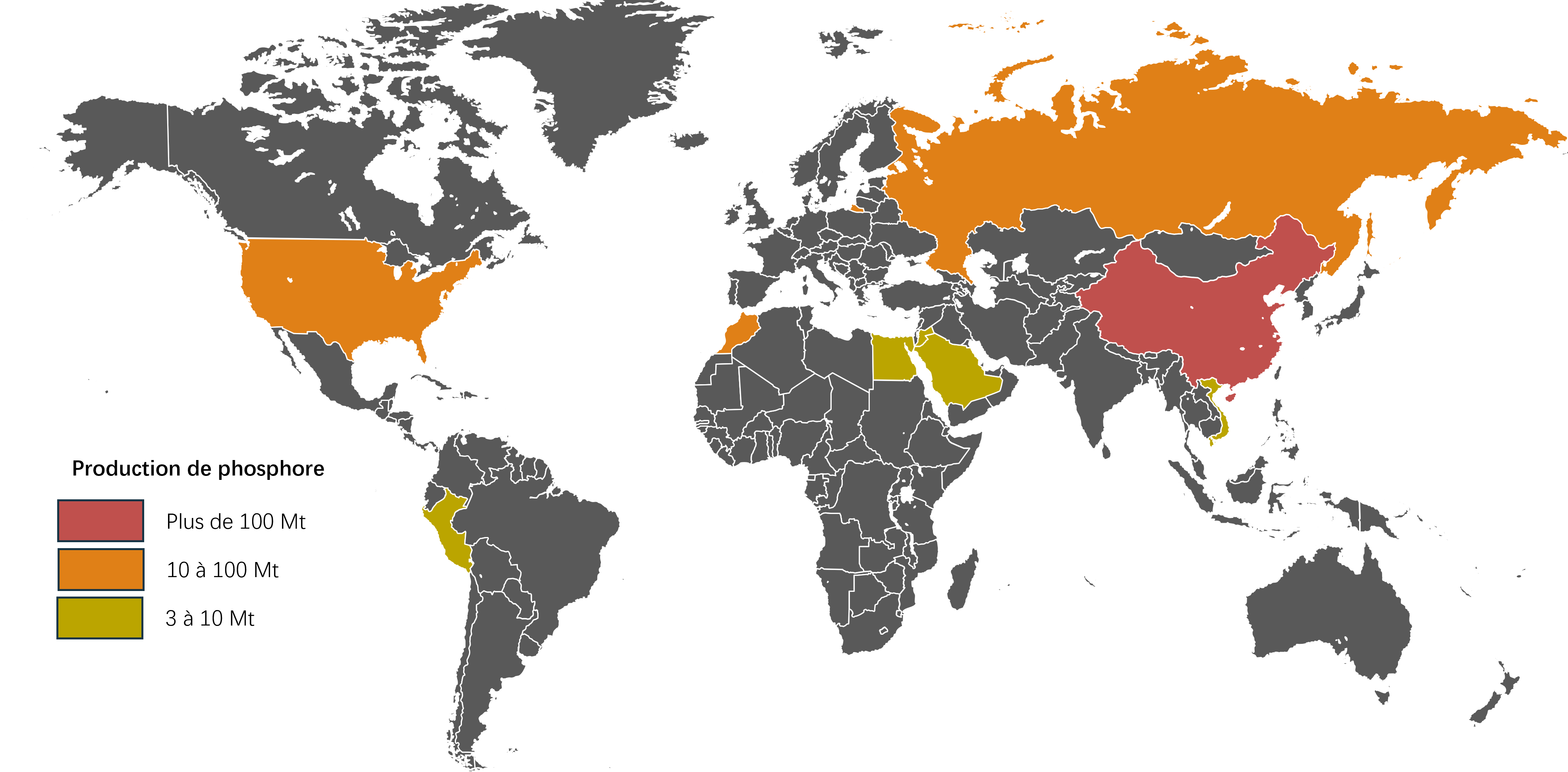

De la même manière, les ressources de phosphore sont inégalement réparties dans le monde : environ 85 % du phosphore mondial utilisé dans les engrais provient de gisements situés au Maroc, en Chine et en Russie. En particulier, le Maroc concentre à lui seul 70 % des ressources et l’Europe en est quasiment dépourvue. Au rythme d’extraction actuel, les études convergent pour affirmer que le pic d’extraction de ces roches devrait être atteint vers le milieu du siècle [14], et les réserves de haute qualité pourraient être totalement épuisées dans les 50 à 100 prochaines années.

L’approvisionnement de l’Europe en engrais azotés et phosphatés est donc dépendant des relations géopolitiques et de l’état du commerce international. La répartition inégale des capacités de production d’engrais force l’Occident à maintenir des relations cordiales avec des pays politiquement opposés à ses valeurs. Dans la mesure où la teneur en phosphore des gisements finira par être en baisse structurelle dans tous les pays, comment est-ce que les pays exportateurs réagiront ?

Après avoir imposé des droits d’exportation de 70% sur le phosphore depuis 2008 [16], la Chine a interdit l’exportation de phosphate rock en 2021 et mis en place des quotas à l’export d’engrais phosphatés à l’été 2022 [17]. Ces restrictions à l’exportation se sont traduites par une baisse des exportations chinoises de fertilisants de 7 millions de tonnes entre 2021 et 2022 pour l’ensemble des engrais, soit une réduction de 23 % [18], qui a contribué à gonfler les prix des engrais sur les marchés et fragiliser la sécurité alimentaire dans le monde déjà chamboulée par le conflit en Ukraine.

Diminuer la dépendance aux engrais serait donc un moyen de diminuer notre vulnérabilité aux instabilités internationales et à l’épuisement des ressources. Néanmoins, si l’utilisation croissante d’engrais a permis d’alimenter une population mondiale en croissance sans démultiplier les surfaces agricoles, quels impacts sur l’usage des sols et la sécurité alimentaire la diminution de l’utilisation d’engrais pourrait-elle avoir ? Autrement dit, est-il techniquement possible et socialement acceptable de diminuer la consommation d’engrais ?

Il est possible de traiter notre dépendance envers les engrais minéraux

Si la plupart des molécules fertilisantes ajoutées dans les sols agricoles sont lessivés et finissent dans l’environnement, c’est que le premier levier de réduction de notre dépendance envers les engrais est d’optimiser l’épandage, notamment en évitant la sur-fertilisation. Cela nécessite un suivi attentif de la composition des sols et une connaissance approfondie des besoins des cultures.

L’évolution des pratiques agricoles a également un grand potentiel de limitation de l’utilisation d’engrais. Entre autres, la couverture permanente du sol, la rotation des cultures et l’agroforesterie peuvent aider à conserver les éléments nutritifs dans les sols, éviter le lessivage et donc limiter l’épandage. De plus, certaines cultures, principalement les légumineuses, ont la faculté de fixer l’azote de l’air et ainsi d’aider à la régénération des sols.

Il est également possible de recycler les éléments nutritifs fixés dans les déchets organiques tels que les résidus de culture, les effluents d’élevage et les boues d’épuration. Ces déchets peuvent être transformés en engrais organiques ou utilisés directement dans l’agriculture. L’utilisation de déchets organiques va de pair avec l’utilisation d’engrais naturels tels que le compost, le fumier et les engrais verts.

Ces évolutions ne peuvent être engagées qu’en présence d’un programme de sensibilisation de grande échelle, non seulement adressé aux agriculteurs, dont les formations scolaires évoluent déjà, mais également adressé au public pour inciter à consommer de manière plus responsable en réduisant le gaspillage alimentaire, et ainsi en réduisant la demande en engrais.

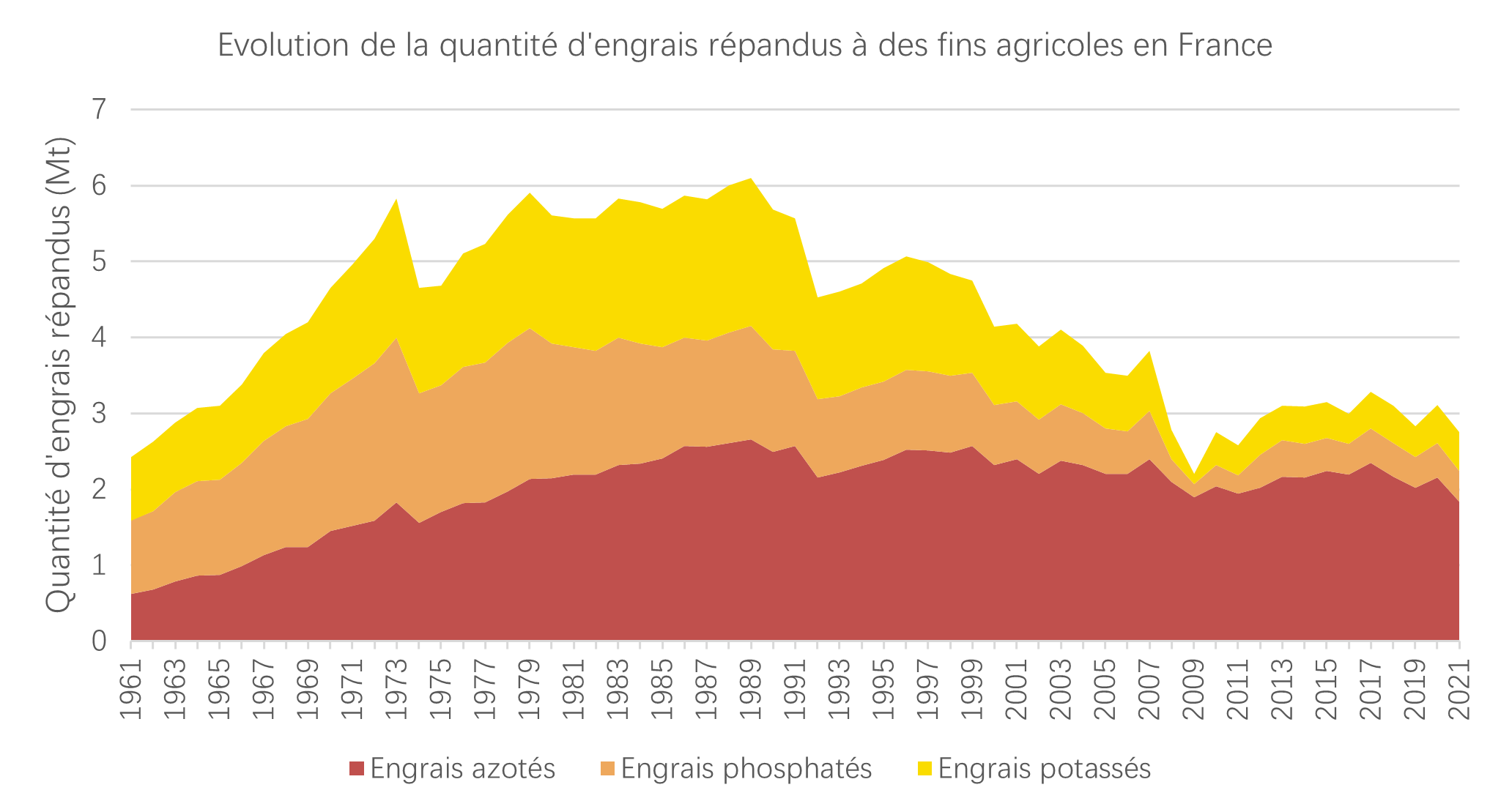

L’Etat doit alors avoir une feuille de route claire pour gérer la dépendance aux engrais au cours des prochaines années. Cela passe par exemple par des plans sectoriels, comme le Plan de Transition du secteur de l’ammoniac [19], qui précise les ambitions de la France en matière d’ammoniac et d’engrais azotés. On notera que les engrais azotés représentent, depuis quelques années, la majeure partie des engrais répandus sur les sols de l’hexagone, bien que l’utilisation totale d’engrais ait fortement baissé depuis les années 1980.

Sources

[1] Azote for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University. Based on Richardson et al. 2023, Steffen et al. 2015, and Rockström et al. 2009. Lien vers le site

[2] Programme National Nitrates, L’azote est un élément indispensable à l’agriculture, mais il peut entrainer des pollutions. Lien vers le site

[3] Wikipédia, Engrais. Lien vers l’article

[4] Wikipédia, L’Epoque Guano. Lien vers l’article

[5] P. Georges, Quelques notes sur le mécanisme du commerce des engrais. Lien vers l’extrait

[6] Base de données FAOSTAT. Lien vers la base de données

[7] INSEE, Population dans le monde de 1960 à 2021. Lien vers la base de données

[8] Science et Avenir, L’eutrophisation ne s’arrange pas. Lien vers l’article

[9] Ministère de la Transition Ecologique, La France face aux neuf limites planétaires. Lien vers le rapport

[10] ADEME, Base Empreinte. Lien vers la base de données

[11] IPCC, AR6 Climate Change 2022 WGIII, Lien vers le rapport

[12] Our World in Data, Nitrous oxyde emissions. Lien vers la base de données

[13] U.S. Geological Survey, NITROGEN (FIXED) – AMMONIA, Mineral Commodity Summaries. Lien vers la note

[14] INRAE, La moitié du phosphore disponible des sols agricoles à l’échelle mondiale provient des engrais minéraux, Lien vers l’article

[15] L’Elementarium, Engrais phosphatés. Lien vers l’article

[16] Le Monde, La Chine phosphore. Lien vers l’article

[17] L’Usine Nouvelle, Le phosphate devient doublement critique. Lien vers l’article

[18] CEPII, Pourquoi la Chine, plus que la guerre en Ukraine, menace la sécurité alimentaire mondiale. Lien vers l’article

[19] ADEME, Plan de Transition Sectoriel de l’industrie de l’ammoniac en France – rapport de synthèse. Lien vers le rapport