Face aux défis de la transition énergétique, la Commission européenne a présenté en mars 2023 une proposition de règlement sur les matériaux critiques de l’Union Européenne. En annexe, une liste de matériaux critiques sélectionnés pour la plupart à partir d’indicateurs calculés. Quelles complexités cachent ces indicateurs ? Quels enjeux réels se trouvent-t-ils derrière le mot « criticité » ?

Chiffrer l’importance économique et le risque d’approvisionnement

Les matériaux « critiques » sont, depuis le Strategic and Critical Materials Stock Piling Act voté par le Congrès américain en 1939 jusqu’aux listes de matières premières critiques dressées par la Commission européenne depuis 2011, souvent définis comme étant des ressources vitales pour le fonctionnement d’une industrie, d’un pays ou d’un ensemble plus large et dont les approvisionnements peuvent être perturbés.

Depuis 2011, la Commission européenne met à jour la liste des matières premières critiques tous les trois ans en fonction de deux indicateurs qu’elle a elle-même défini : l’importance économique (Economic Importance) et le risque d’approvisionnement (Supply Risk). Les matières premières étudiées dépassant les seuils de criticité sur les deux indicateurs sont alors considérés comme critiques. Elles étaient au nombre de 14 en 2011 et de 30 en 2020.

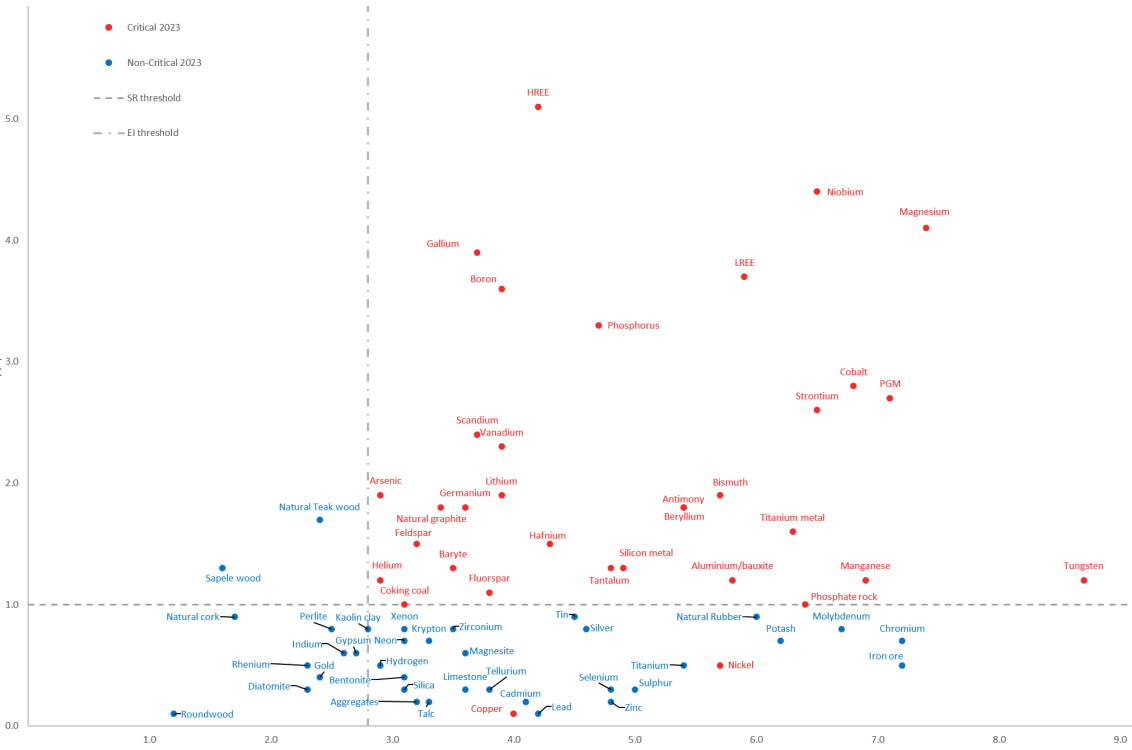

En 2023, la Commission européenne a mis à jour sa liste, contenant désormais 34 matières premières, avec les résultats ci-dessous :

Une première question peut venir au regard de ce graphique : que représente les seuils fixés et surtout, que mesure-t-on vraiment sur les axes ? Jetons un œil aux formules permettant de calculer les deux indicateurs.

L’indicateur Economic Importance d’une matière première est une image de la valeur ajoutée que l’on peut lui attribuer. L’idée est d’additionner la valeur ajoutée de différents secteurs économiques dans lesquels la matière est utilisée en pondérant par la proportion de celle-ci dans les usages finaux. Le tout est normalisé par la valeur ajoutée la plus élevée des secteurs recensés et remis sur une échelle de 1 à 10, puis pondéré par un indice de substitution, qui est d’autant plus faible et proche de 0,7 que la matière première peut être remplacée sans perte de « performance » et sans coûts supplémentaires, et d’autant plus proche de 1 lorsqu’aucun substitut n’existe à coût raisonnable. Mathématiquement :

EI=SI_{EI} \times \frac{10}{\underset{s}{\text{max}} \, Q_s} \times \sum_{s}A_sQ_s\left\{ \begin{array}{cl}

s & : \ \text{secteur} \\

A_s & : \ \text{part de la matière première dans les usages finaux du secteur} \\

Q_s & : \ \text{valeur ajoutée du secteur} \\

SI_{EI} & : \ \text{indice de substitution}

\end{array} \right.L’indicateur Supply Risk est, quand à lui, est d’autant plus élevé que l’approvisionnement mondial et européen d’une matière première est concentré sur des pays dont l’indice de gouvernance est faible et/ou avec qui les échanges commerciaux sont rendus difficiles. Cet indicateur est corrigé par le taux de recyclage en fin de vie et par un indice de substitution qui donne un chiffre à la rareté physique des alternatives à la matière première entre 0,7 et 1.

SR=SI_{SR} \times \frac{1}{10000} \times (1-r)\times \bigg( \big(1-\frac{b}{2}\big)\times h_{eu}+ \frac{b}{2}\times h_{gs} \bigg)\left\{ \begin{array}{cl}

r & : \ \text{taux de recyclage en fin de vie de la matière première} \\

b & : \ \text{taux de dépendance aux exportations par rapport à la consommation domestique} \\

h_{eu} & : \ \text{indice de Herfindahl-Hirschman appliqué à l'UE pondéré par un indice de gouvernance et un de commerce} \\

h_{gs} & : \ \text{indice de Herfindahl-Hirschman appliqué au monde pondéré par un indice de gouvernance et un de commerce} \\

SI_{EI} & : \ \text{indice de substitution}

\end{array} \right.En voyant ces formules (et en imaginant celles qui permettent de calculer les différents indices correctifs), il parait normal de se demander si l’indicateur final a un sens.

Les indicateurs de la Commission appellent à une comparaison dénuée de sens

De fait, l’indicateur Economic Importance semble mesurer la criticité économique des matières premières en leur attribuant une partie de la valeur ajoutée des secteurs dans lesquelles elles sont utilisées. Pourquoi vouloir normaliser cette valeur ajoutée par celle du plus gros secteur utilisant cette matière ? De par ce choix, une matière première qu’un secteur économique à faible valeur ajoutée prend comme intrant à hauteur de 90% peut être mesurée comme économiquement plus importante qu’une matière première qu’un secteur économique à très forte valeur ajoutée utilise à hauteur de 10%.

De même, l’indicateur Supply Risk semble mesurer les tensions géopolitiques et commerciales sur les approvisionnements des différentes matières premières. Pourquoi n’avoir choisi que des indicateurs de gouvernance et de commerce ? Si le but est de se préparer à des baisses ou des ruptures d’approvisionnement, pourquoi ne pas analyser et prendre en compte des contraintes industrielles vis à vis des évolutions de la demande ?

Mais en fin de compte, avec de tels indicateurs, cela a-t-il un sens de faire des comparaisons ? Placer un seuil arbitraire pour dresser une liste de matières premières à surveiller peut avoir un aspect normatif intéressant, mais faut-il pour autant ne pas s’inquiéter des matières premières situées sous les seuils ? Peut-on vraiment dire que telle matière est plus importance qu’une autre pour l’économie, ou que son approvisionnement est plus risqué qu’une autre ? De fait, les matières premières sont sujettes à des risques et des contraintes très différentes et rarement comparables (stress hydrique, conflits armés, effondrements de mines…) qui peuvent occasionner aussi bien des ruptures temporaires que des contraintes de long terme sur l’offre.

De plus, si une matière première vient à manquer dans un procédé industriel, peut-on vraiment dire que la perte est proportionnelle à la part que prend cette matière première dans les intrants ou dans les produits finis ? En réalité, une rupture d’approvisionnement met en pause toute une chaîne de production et peut avoir des impacts sur d’autres industries si elles dépendent les unes des autres par l’achat de produits intermédiaires.

Le statut du cuivre et du nickel remettent en question la pertinence de la méthodologie

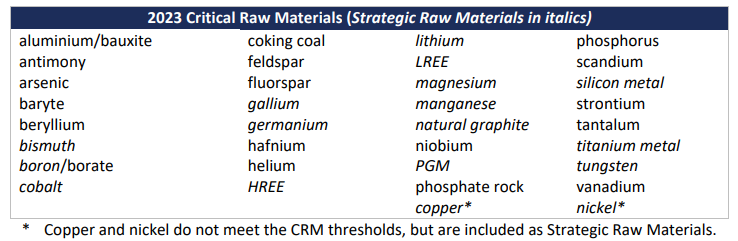

Un argument que l’on peut avancer pour remettre en question la pertinence de la méthodologie et des seuils est de se pencher sur la liste des matières premières stratégiques également constituée par la Commission européenne. Selon la définition, les matières premières stratégiques doivent être importantes pour la transition « verte », la transition digitale, la défense et l’espace, et sont sélectionnés selon à partir du taux d’augmentation de la demande et de la difficulté à augmenter la production mondiale. En pratique, les indicateurs utilisés (prévisions de la demande future, ratio réserves/ressources…) ne vont pas dans les détails de ces matières premières. Néanmoins, une partie non négligeable des matières premières critiques sont considérées comme stratégiques (voir ci-dessous en italiques).

Comment expliquer que le cuivre et le nickel soient stratégiques mais non critiques ? A priori, ces deux métaux n’ont pas un Supply Risk assez élevé pour être considérés comme critiques. Est-ce cohérent avec l’analyse stratégique ?

Par ailleurs, que penser du choix des matières premières étudiées ? Est-on certain que l’échantillon initial est exhaustif ? Est-on certain que les matières premières classées comme critiques méritent vraiment d’être surveillées de près et d’être sujettes à des plans d’action nationaux spécifiques ? Le coking coal est-il vraiment critique ? Même question pour l’hélium ? Il semble que la méthodologie ne soit pas très robuste, dans le sens où les résultats ne sont pas facilement explicables.

Pourquoi chercher à chiffrer quand l’objectif n’est que de dresser une liste ?

Les remarques précédentes viennent remettre en question la pertinence des indicateurs chiffrés et complexes qui cherchent à mesurer la criticité des ressources, dans la mesure où ils peuvent manquer de représenter fidèlement la réalité et où il devient difficile de comprendre et de remonter aux vrais enjeux sur les ressources.

Il existe des méthodologies plus claires, par exemple celle développée par Carbone 4 pour des entreprises, qui permettent de garder un œil sur les contraintes physiques, les risques encourus et les impacts potentiels associés aux différentes ressources. Sans avoir besoin de chiffrer au centième près la criticité à partir d’indices très généralistes, la méthode permet d’analyser la vulnérabilité d’une organisation aux risques pesant sur son approvisionnement en matières premières. Une méthode similaire, si elle était utilisée par la Commission européenne, permettrait de mieux cibler les actions à mener et de donner plus de clefs aux différents pays pour augmenter leur résilience face aux nouveaux enjeux de ressources.

Sources

European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Pennington, D., Tzimas, E., Baranzelli, C. et al., Methodology for establishing the EU list of critical raw materials – Guidelines, Publications Office, 2017, https://data.europa.eu/doi/10.2873/769526

Strategic and Critical Materials Stock Piling Act, IEA, https://www.iea.org/policies/15534-strategic-and-critical-materials-stock-piling-act

European Commission, 2023 – Study on the Critical Raw Materials for the EU 2023 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/57318397-fdd4-11ed-a05c-01aa75ed71a1

Carbone 4, 2023 – Stratégie d’entreprise et ressources critiques : vers l’infini et au-delà ? https://www.carbone4.com/strategie-entreprise-et-ressources-critiques