Quel sens peut bien porter le concept d’émissions influencées dans un cadre de comptabilité carbone qui inclut déjà tous les maillons des chaines de valeur, de l’extraction des ressources à la fin de vie des produits finaux ? La comptabilité carbone classique catégorise efficacement les impacts et dépendances climatiques des organisations produisant leur valeur ajoutée au sein même de chaines de valeur productives (fabrication de produits, distribution, leasing…), et s’étend aux investissements. En revanche, les dépendances aux gaz à effet de serre de certaines activités de services ne sont pas intégralement représentées dans la comptabilité carbone actuelle, et en particulier, les activités du secteur de « l’influence ».

Article rédigé à partir d’une intervention de Solitaire Townsend [1].

La dépendance aux GES du secteur de l’influence est sous-estimée

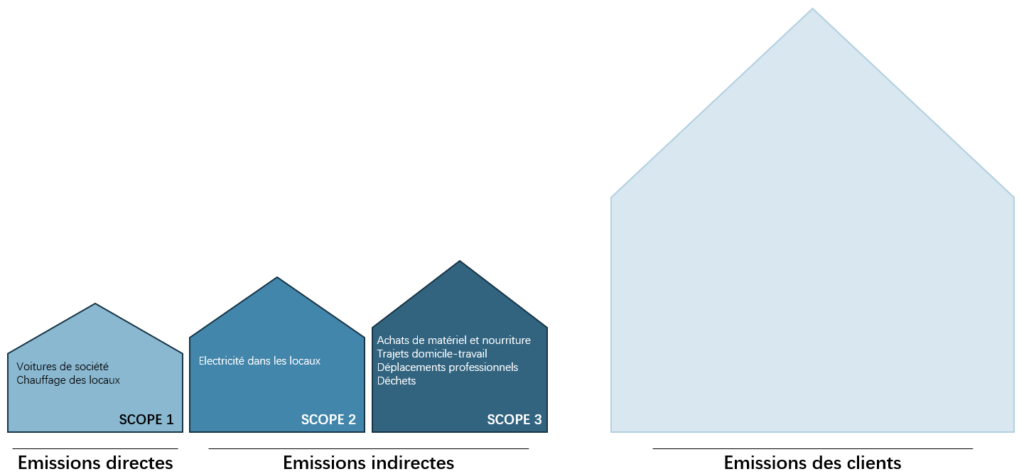

La mise en vente d’un produit ou d’un service ne nécessite pas uniquement la mise en route d’une chaîne productive et logistique. Les entreprises peuvent recourir à plusieurs types de services intellectuels, de la stratégie d’entrée sur le marché aux actions juridiques en passant par la conception, les affaires publiques et le ciblage publicitaire. Quand ces services sont internalisés, leurs émissions tombent dans la sphère de contrôle opérationnel ou financier de l’organisation et sont comptabilisées dans ses scope 1, 2 et 3. Quand une société externe fournit ces services intellectuels, elle comptabilise ses émissions dans son bilan et l’organisation cliente doit reporter au minimum les émissions cradle-to-gate des service fournis dans son scope 3. Dès lors, la société externe fournit un service intellectuel dont les émissions sont souvent limitées à l’énergie utilisée dans les bureaux, aux déplacements professionnels et aux achats de matériel. Peut-on pour autant dire qu’elle ne dépend que de ces émissions souvent faibles pour fournir ces services ? Autrement dit, d’autres émissions sont-elles intrinsèquement liées à son chiffre d’affaires ?

Exemple 1

Prenons l’exemple d’un cabinet d’avocats Alpha spécialisé dans les nouveaux projets d’extraction de ressources fossiles.

Durant un procès fortement médiatisé, des militants accusent Alpha de ne servir que des entreprises fortement carbonées. En effet, cela fait plusieurs années qu’Alpha travaille pour plusieurs multinationales pétrolières. Du fait de son panel de clients tous situés dans des secteurs à fortes émissions, la bonne santé d’Alpha est dépendante des émissions de ses clients, dans le sens où si ses clients diminuent leurs émissions, c’est que les nouveaux projets se rarifient avec les besoins d’appuis légaux et ainsi le chiffre d’affaires d’Alpha. Pourtant, l’empreinte carbone d’Alpha ne contient que celle des bureaux et des déplacements professionnels, et ne traduit pas correctement la relation de dépendance aux émissions.

Idéalement, Alpha pourrait signaler et quantifier sa dépendance émissive dans son rapport environmental.

Ce premier exemple met en lumière le tout premier niveau d’émissions influencées : la simple dépendance aux émissions des clients.

L’influence peut provoquer des émissions sans qu’elles lui soient attribuées

Après le premier niveau, on peut analyser plus en détail les activités intellectuelles effectuées et évaluer leur influence sur les émissions des clients. En particulier, certains projets peuvent augmenter, réduire ou être sans effet sur les émissions des clients.

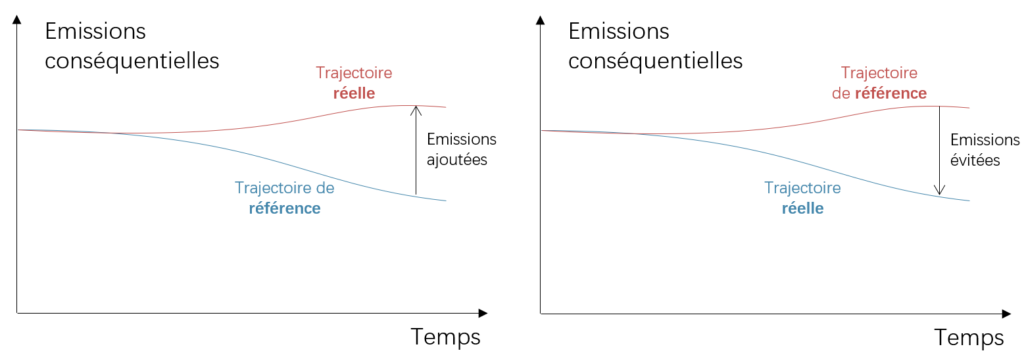

Dans le cas de réductions, on peut parler d’émissions évitées. Réduire les émissions des autres est une action en faveur du climat que beaucoup d’entreprises souhaitent faire valoriser et que les cadres de comptabilité carbone ont structuré par une approche conséquentielle (contrairement à l’approche attributionnelle classique), d’abord par le GHG Protocol avec le Project Protocol en 2005 [2] puis par le Policy and Action Standard en 2014 [3], et même par l’ADEME en France avec la méthode QuantiGES [4]. Etant donné les nombreuses difficultés que l’on peut rencontrer et les grandes libertés pouvant être prises en calculant des émissions évitées [5], les entreprises n’ont jamais été tenues de publier leurs émissions évitées, même si beaucoup de sociétés utilisent cette métrique pour mettre en valeur leurs produits – et rarement en cohérence avec les standards précédents. Récemment, le référentiel de la Net Zero Initatiative [6] a construit un guide encourageant les entreprises à mesurer correctement et à augmenter leur « pilier B » correspondant aux émissions évitées chez les autres.

Toutefois, les projets, les politiques et les actions menées par les organisations ne permettent pas toujours d’éviter des émissions. Quand l’inverse se produit, on peut parler d’émissions ajoutées qui, contrairement aux émissions évitées, sont contre-productives vis-à-vis de l’action climatique. Si des acteurs de l’influence sont appelés à travailler sur un projet conduisant à l’augmentation des émissions anthropiques, ils peuvent être considérés comme en partie responsable des émissions ajoutées par le projet.

Exemple 2

Prenons l’exemple d’un producteur de campagnes publicitaires Bêta.

Bêta construit une nouvelle campagne de publicité pour un fabriquant de voitures qui lance une nouvelle gamme de véhicules. Après un an, la direction annonce le succès de la campagne de publicité à ses actionnaires avec un nombre de nouveaux clients acquis estimé à un million dans le monde entier. Avec les ventes, le fabriquant hérite des émissions de la chaine de valeur de la voiture : extraction des matériaux, production des pièces, assemblage, mais surtout phase d’utilisation. Mais Bêta n’hérite que des émissions liées à ses propres bureaux et son matériel informatique. Pourtant, cette année, son chiffre d’affaires a été porté par la campagne pour le fabriquant de voitures.

S’il n’y avait pas eu de campagne de publicité, ou si la campagne était moins réussie, les ventes n’auraient pas été aussi fructueuses et les émissions des voitures vendues auraient été moins élevées. Bêta pourrait donc être considérée comme en partie responsable des émissions ajoutées par sa campagne de publicité et idéalement, il devrait les quantifier dans son rapport environnemental.

Exemple 3

Prenons l’exemple d’un cabinet de conseil en stratégie Gamma.

Un industriel fait appel à Gamma pour étudier les évolutions du marché des plats surgelés. Le rapport final du cabinet Gamma prédit une croissance de la demande de plats individuels à base de viande et recommande de s’investir dans cette filière. L’industriel lance alors une nouvelle gamme de produits sans diminuer la production de ses produits actuels. Dès lors, l’industriel augmente ses émissions de gaz à effet de serre, mais le cabinet de conseil, qui a conçu et recommandé la stratégie d’implémentation sur le marché, n’hérite pas des émissions ajoutées, alors qu’il pourrait en être considéré comme en partie responsable.

Alors, à quel point le cabinet en est-il responsable ? Si la demande de nouveaux produits allait augmenter, n’y aurait-il pas eu des émissions ajoutées par un industriel de toutes façons ? Ou alors, peut-être que la demande n’aurait pas augmenté sans nouveau produit, et la nouvelle gamme a simplement stimulé de nouveaux désirs chez les consommateurs. Dans tous les cas, le cabinet a convaincu l’industriel de lancer un nouveau produit qui a augmenté les émissions de l’entreprise et idéalement, Gamma devrait quantifier les émissions ajoutées dans son rapport environnemental.

Ces deux derniers exemples mettent en lumière un deuxième niveau d’émissions influencées : les émissions ajoutées par les services intellectuels.

Bien que le concept d’émissions ajoutées semble simple, leur calcul peut être délicat, pour deux raisons principales. Premièrement, les émissions ajoutées doivent être calculées par rapport à un scénario de référence qui se serait déroulé en l’absence du projet, et la création de ce scénario doit faire l’objet d’hypothèses : l’entreprise aurait-elle réalisé autant de ventes sans la campagne de publicité ? Aurait-elle lancé une nouvelle gamme de produits sans la recommendation d’un cabinet de conseil ? Deuxièmement, l’impact réel d’un service intellectuel peut être difficile à évaluer : la campagne de publicité a-t-elle été la seule responsable du record de ventes ? Une hypothèse réaliste doit être prise. L’étude du cabinet a-t-elle vraiment été le déclencheur de la décision de l’entreprise ? Répondre à la négative à cette question remettrait en question l’utilité des consultants.

Exemple 4

Prenons l’exemple d’un fabricant de pièces mécaniques.

Un cabinet lui conseille de se lancer sur le marché du vélo. Après la création d‘une gamme de vélos, les émissions de l’entreprise augmentent légèrement. Peut-on dire dans ce cas que l’entreprise a augmenté les émissions anthropiques et que le cabinet a contribué à ajouter des nouvelles émissions dans l’atmosphère ? Dans ce cas, on prend un scénario de référence prenant en compte les modes de transport des clients de l’entreprise. Si les vélos ont contribué à un report modal de la voiture vers le vélo, alors des émissions anthropiques ont été évitées. Selon les guides méthodologiques cités plus tôt, l’entreprise peut alors inscrire des émissions évitées dans son pilier B, et en toute rigueur, si le cabinet l’a conseillée, il peut être considéré comme en partie responsable de ces émissions évitées.

La mission même du secteur de l’influence complexifie son engagement

Le principal obstacle à l’engagement climatique du secteur de l’influence se situe dans sa relation avec la clientèle. Les organisations clientes externalisent certaines compétences pour gagner en expertise et en efficacité financière. Par exemple, un service juridique peut être réduit à une petite équipe sur l’année s’il est accompagné par un cabinet d’avocats spécialisés pour des besoins ponctuels. D’autre part, une direction commerciale peut être accompagnée par un publicitaire pour profiter de son expérience et de son réseau lors de campagnes ponctuelles. La raison d’être des fournisseurs de services intellectuels est de répondre à ces besoins réduits en temps et en budget. Le secteur de l’influence peut donc donner au moins une raison de ne pas traiter la thématique climatique : les clients ne paient que les services qu’ils demandent, et faire plus témoignerait d’un budget surévalué à la base, sans mentionner le fait que nombre de projets ajoutent des émissions dans l’écosystème par nature.

Dans l’idée, cela met en lumière une dernière possibilité pour les émissions influencées, que l’on peut voir dans un exemple.

Exemple 5

Prenons l’exemple d’un cabinet de conseil réalisant une mission quelconque pour une entreprise industrielle.

Peut-on imputer des « émissions non évitées » ou des « réductions manquées » au cabinet si à la fin de la mission, l’entreprise se lance sur une trajectoire d’émissions au moins identique à ce qu’elle aurait pu être si le cabinet avait pris en compte les externalités environnementales réelles dans sa grille de décision ? Dans l’idée, cela implique le fait que le secteur de l’influence est responsable de mettre en application des réductions d’émissions ou des projets pour éviter des émissions chez ses clients, dans tous les cas de figure. Un grand nombre de cabinets de conseil peuvent avoir une influence plus ou moins élevée sur les décisions stratégiques prises dans les secteurs public et privé. Même à un niveau non stratégique, chaque projet a ses impacts : recommendations sur la mise en place d’une chaîne logistique, lancement sur un marché…

Pour traiter un cas peu classique : que penser des activités de sponsoring ? Après tout, un sportif a besoin de financer ses activités, et les méthodes actuelles reposent toujours par des sponsors. La plupart du temps, les sponsors sont des multinationales qui ont les moyens de parrainer un grand nombre d’équipes et de fédérations sportives, pour redorer leur image publique et lier leur nom à celui des sportifs populaires.

Exemple 6

Prenons l’exemple d’un sportif sponsorisé par un groupe pétrolier.

Dans l’idée, le sportif peut être considéré comme une publicité ambulante, avec plusieurs degrés : avoir le logo de l’entreprise sur son équipement, montrer publiquement l’utilisation d’un produit de l’entreprise, tourner un spot publicitaire à la télévision… Le sportif rend donc des services de publicité au groupe pétrolier. Bien que son impact publicitaire puisse être considéré négligeable pour une multinationale, le sportif peut d’une part être considéré comme dépendant des émissions du pétrolier dans la mesure où, dans un scénario « business à usual », une baisse des émissions serait corrélée avec une baisse des revenus et donc probablement une baisse des activités de sponsoring. De plus, le sportif pourrait être considéré responsable d’émissions ajoutées, comme toute publicité.

Dans les exemples cités, on sent bien la difficulté : comment passer à des activités d’influence plus vertueuses ? Comment intégrer des contraintes environnementales dans des missions de conseil pour des clients qui, par essence, cherchent à maximiser leurs revenus via des études stratégiques (et qui, d’ailleurs, ne contacteraient pas de cabinets sans leurs bénéfices actuels) ? Comment financer les activités d’un sportif de haut niveau autrement que par des spots publicitaires pour des grands groupes peu vertueux ?

L’influence a la possibilité et la responsabilité de rediriger ses activités

Avec ces constats, il parait difficile d’imaginer que le secteur de l’influence puisse se tourner vers l’action climatique. Néanmoins, les cabinets de services restent les entreprises les moins susceptibles de diminuer leurs revenus en passant du jour au lendemain vers des objectifs vertueux (bien que leurs clients habituels soient bien souvent des grands groupes industrialisés). La règlementation fait progressivement apparaitre des contraintes additionnelles pour les entreprises qui doivent se mettre en conformité, la demande de « nouvelles solutions » grimpe et les industriels souhaitent s’implanter sur les marchés émergents. Une grande partie des cabinets de conseil existants ont donc ouvert des pratiques dédiées au climat ces dix dernières années, et beaucoup de cabinets spécialisés ont fait surface, que ce soit pour répondre aux nouvelles demandes des clients ou simplement contribuer à l’action climatique. Certains publicitaires ont décidé de consacrer des emplacements physiques pour des campagnes d’information sur le climat [8].

Malgré cette avancée des services intellectuels climatiques, on peut encore se demander si certains d’entre eux ont une action réellement positive pour le climat. Que penser d’un cabinet qui fait tourner des pratiques opposées telles que le climat et l’Oil & Gas ? Ainsi, si les consultants et autres fournisseurs de services intellectuels ont l’ambition de participer à l’action climatique et de mettre leur positionnement de conseiller au service des sociétés dans leur ensemble, ils doivent se rendre compte de leur influence et définir leur action : décarboner des entreprises très polluantes (ce qui implique de fortes dépendances émissives mais beaucoup d’émissions évitées potentielles), assister l’émergence de solutions bas-carbone…

Vus de l’extérieur, les cabinets peuvent avoir un pouvoir d’influence très intéressant du point de vue de l’action climatique. Bien que ce pouvoir semble plus limité de l’intérieur étant donné les relations avec le client, les consultants peuvent se donner une responsabilité climatique, et cela passe non seulement par l’évolution des stratégies des clients, mais également par l’évolution des stratégies des cabinets : chercher les bénéfices environnementaux plutôt que la croissance d’autres indicateurs financiers et opérationnels etc…

La privatisation des services climatiques doit toutefois rester maîtrisée

Depuis la montée en importance de la question climatique dans les processus de décisions publics et privés, les services climatiques (modélisation prospective, analyse des risques climatiques…) sont progressivement passés du secteur public au secteur privé, en particulier avec l’émergence de consultants spécialisés dans des cabinets existants ou nouvellement fondés. Cette forme de service climatique étant structurellement différente de la recherche climatique (tournée vers les clients et les solutions, efficace vis-à-vis des ressources et pour créer de nouveaux besoins de conseil) [7]. Les consultants répondant au besoin d’informations spécifiques et localisées, cette problématique cache un paradoxe : comment appuyer la décision à une échelle spécifique sans exclure le reste de la société des services climatiques dont elle a besoin ?

Les cabinets de conseil, s’ils veulent aller au bout de leur mission, peuvent alors se confier une responsabilité de diffusion d’information et de services climatiques au-delà de leur portefeuille de clients. La publication d’articles non destinés au secteur privé, la participation à des événements publics, à des consultations ou la mise à disposition d’outils d’aide à la décision pour des particuliers ou d’autres parties prenantes externes sont des exemples d’action à large échelle effectués par certains cabinets en France.

Etant donné que les parties prenantes les moins à même de s’adapter à la dérive climatique ne sont pas celles qui peuvent commander des services climatiques, les consultants ont, avec leur positionnement d’aide à la décision potentiellement efficace, le devoir d’aller au-delà des besoins de leurs clients. Reste à savoir ce que recherchent les clients quand ils demandent une étude : se mettre en conformité avec une loi, augmenter ses notations extra financières ou contribuer à l’atténuation et l’adaptation au changement climatique ? Si ce n’est pas la troisième raison, les consultants peuvent se donner le devoir de la rendre prépondérante face aux deux autres.

Sources

[1] Solitaire Townsend, Are ad agencies, PR firms and lobbyists destroying the climate? (2021) Lien vers le TED talk

[2] GHG Protocol, Policy and Action standard. (2014) Lien vers le standard

[3] GHG Protocol, Project Protocol. (2005) Lien vers le standard

[4] ADEME, Méthode QuantiGES : Quantifier l’impact GES d’une action de réduction des émissions. Lien vers le standard

[5] Stephen Russel, World Resource Institute, Estimating and Reporting the Comparative Emissions Impacts of Products. (2018) Lien vers l’article

[6] Carbone 4, Net Zero Initiative. Lien vers le standard

[7] Keele, S. Consultants and the business of climate services: implications of shifting from public to private science. (2019). Lien vers l’article

[8] Pour un réveil écologique, Rapport d’activité 2022. Lien vers le site