Le cycle court du carbone se différencie des émissions liées aux énergies fossiles

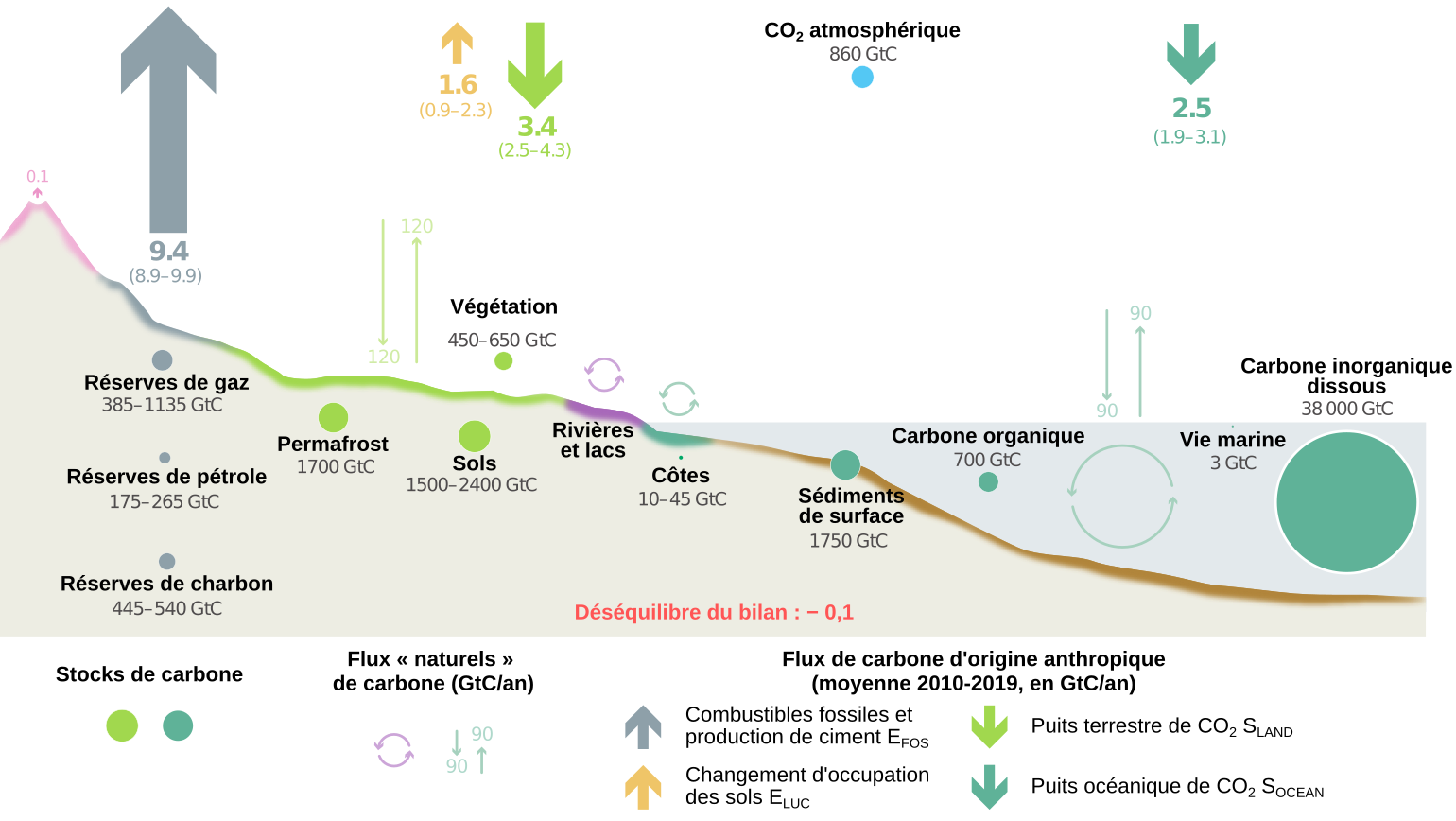

Rigoureusement, les émissions de dioxyde de carbone correspondent à des flux de carbone finissant dans l’atmosphère, qu’ils proviennent des stocks fossiles (charbon, pétrole et gaz enfouis), des stocks terrestres (végétation, sols…) ou des stocks océaniques (ions dissous…). Si l’atmosphère entretient des échanges de carbone dans les deux sens avec les stocks terrestre et océanique par des processus tels que la photosynthèse ou la dissolution, les échanges entre les stocks fossiles et l’atmosphère ne se font que dans un sens à l’échelle de l’humanité. Les émissions de CO2 anthropiques, provenant souvent des énergies fossiles, augmentent la concentration en dioxyde de carbone dans l’atmosphère, qui retransmet elle-même une partie des émissions aux océans et à la terre. Dès lors, l’effet de serre additionnel provient du fait que les flux d’absorption de CO2 ne sont pas assez élevés pour compenser les émissions fossiles. Il semble donc qu’on puisse différencier des émissions « biogéniques », issues de la biomasse terrestre et marine, des émissions « classiques », issues de la combustion de produits pétroliers ou de la transformation de certains intrants industriels.

Alors, les émissions biogéniques, si elles proviennent de stocks non fossiles, sont-elles sans effet sur le climat ? De fait, on remarque que l’agriculture, la foresterie et le changement d’usage des sols apparaissent dans les bilans d’émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la planète.

L’agriculture, la foresterie et les sols sont émettrices à l’échelle mondiale

Ces dernières années, l’agriculture, la foresterie et le changement d’usage des sols ont causé environ un cinquième des émissions annuelles de gaz à effet de serre. Parmi les sources d’émissions, on retrouve l’élevage, les cultures, le changement d’usage des sols et les incendies. Pour comprendre pourquoi ces émissions impactent le climat, il est utile de les regarder plus en détail.

5,8% – Emissions provenant du bétail et du fumier

Quand on regarde ce chiffre et qu’on se dit que les animaux d’élevage ne consomment que des aliments d’origine végétale, on peut ne pas tout de suite voir comment ils finissent par être à l’origine d’effet de serre additionnel. Ici, on ne parle pas des émissions liées aux machines agricoles et aux infrastructures, qui correspondent à de la combustion d’énergie fossile et qui n’est pas comptabilisée dans cette catégorie. On parle d’émissions biogéniques : le bétail consomme des aliments qui contiennent des atomes de carbone et les digère. Pour certaines espèces, dont le bœuf, cette digestion s’accompagne d’une production de méthane qui est alors émis dans l’atmosphère.

Ainsi, pour une molécule de dioxyde de carbone captée par photosynthèse par un aliment puis ingérée par un bœuf, une molécule de méthane peut être produite par la digestion puis réémise dans l’atmosphère. Si le méthane n’est pas tout de suite produit durant la digestion, il peut être émis lors de la décomposition du fumier. Le bilan de cette opération pourrait être neutre dans le cas où les molécules sont identiques entre le début et la fin du cycle, mais le méthane étant un gaz à effet de serre environ 28 fois plus puissant que le CO2 à horizon 100 ans, l’opération est émettrice nette de gaz à effet de serre.

Autrement dit, augmenter le nombre de bovins sur Terre, c’est augmenter une source qui convertit du dioxyde de carbone biogénique en méthane.

5,4% – Emissions provenant des sols cultivés

La cultivation des sols peut émettre deux gaz à effet de serre. Premièrement, du protoxyde d’azote (N2O). Ce gaz se forme dans les sols chargés en ions nitrates. Sans engrais anthropiques, les sols récupèrent autant de nitrates (décomposition du vivant…) qu’ils n’en émettent. C’est le cycle de l’azote. Toutefois, pour démultiplier les rendements agricoles, le secteur agricole a recours à des engrais azotés qui augmentent la teneur des sols en nitrates et qui engendrent entre autres des émissions de protoxyde d’azote. Les engrais azotés sont synthétisés à partir de diazote de l’air.

Autrement dit, augmenter l’utilisation d’engrais azotés sur Terre, c’est augmenter une source qui convertit des molécules de diazote inertes en protoxyde d’azote.

Les sols cultivés peuvent également émettre du méthane, comme pour la culture de riz anaérobie, à partir de CO2 capté par photosynthèse. Autrement dit, augmenter le nombre de rizières inondées sur Terre, c’est, comme pour les bovins, augmenter une source qui convertit du dioxyde de carbone biogénique en méthane.

3,6% – Emissions causées par un changement d’affectation des sols

De la même manière qu’une forêt est un stock de carbone, n’importe quel sol est un stock de carbone à son échelle : même une prairie ou un pâturage contient en permanence des herbes, des plantes et des racines. Changer l’usage d’un sol peut, dans de nombreux cas, modifier la capacité du sol à stocker du carbone. En particulier, planter des arbres, c’est augmenter la capacité de séquestration de carbone d’une surface. Transformer une prairie en parking, c’est supprimer une surface qui stocke du carbone en permanence, avec des cycles annuels de décomposition et de photosynthèse. Après changement d’usage des sols, on peut supposer que ce carbone se retrouve in fine dans l’atmosphère, par décomposition ou incinération volontaire. De fait, cette surface ne pourra plus, chaque année, prendre un échantillon de carbone atmosphérique et le stocker au sol. Ce changement de stock se traduit alors en une émission nette de gaz à effet de serre.

Autrement dit, changer l’usage d’un sol (vers moins de nature), c’est supprimer un puit qui allège la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre.

3,5% – Emissions causées par des incendies

Enfin, les incendies (qu’ils soient liés à des pratiques de déforestation ou non) restent une cause majeure d’émissions à l’échelle du globe. De fait, les émissions de dioxyde de carbone des feux de forêt ne font pas partie du cycle court du carbone, mais d’un cycle plus long. En effet, le carbone séquestré dans une forêt peut avoir été stocké dans les arbres pendant des centaines d’années, et le libérer d’un coup augmente fortement la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Typiquement, incendier une forêt qui était déjà mature avant 1850 génère des émissions supplémentaires par rapport à la situation climatique de 1850.

Autrement dit, incendier un stock forestier, c’est relâcher dans l’atmosphère du carbone qui était séquestré dans un puit naturel de long terme.

A quelles conditions les émissions biogéniques sont-elles climatiquement « neutres » ?

Passons en revue quelques idées pour mieux sentir à quel point les émissions biogéniques impactent le climat.

Le changement d’affectation des sols crée une « dette carbone » sur plusieurs années

Convertir une forêt en un champ pour faire pousser des cultures destinées à être transformées en énergie génère des émissions de changement d’affectation des sols. Ces émissions élevées et relâchées d’un coup dans l’atmosphère peuvent avoir un sens à partir du moment où elles permettent d’éviter plus d’émissions encore. Typiquement, si un biocarburant permet de remplacer l’utilisation de diesel, on peut entendre que le changement d’affectation des sols est rentabilisé une fois qu’on a généré assez de biocarburants pour éviter une consommation de diesel équivalente aux émissions de changement d’usage des sols.

Après calculs, cette dette carbone peut aller de quelques années à plusieurs dizaines d’années. En particulier, convertir des forêts primaires en surfaces agricoles n’est quasiment jamais rentable. Convertir des surfaces moins boisées (savanes…) peut être plus facilement « rentabilisé » en quelques années.

Le biogaz en France : une empreinte réduite

Pour le biogaz issu de la méthanisation en France, on peut prendre deux points de vue complémentaires. Premièrement, l’ADEME a calculé que du point de vue du consommateur de gaz, le biogaz a une empreinte carbone inférieure à celle du gaz naturel à hauteur de 80%. Deuxièmement, l’INRAE a calculé que le bilan environnemental d’une installation agricole avec méthanisation était largement inférieur (voir négatif au sens d’une ACV conséquentielle, c’est à dire qu’il provoque plus d’émissions évitées qu’il n’émet de gaz à effet de serre) à une installation sans méthanisation.

Le biogaz français n’étant que peu produit à partir de cultures principales (maximum 15%), les impacts liés au changement d’affectation des sols restent limités et la co-production de digestat permet de limiter les émissions de protoxyde d’azote. Autrement dit, le biogaz est un bon vecteur de décarbonation s’il est correctement déployé d’un point de vue économique et géographique, et s’il est bien régulé (normes sur les intrants, fuites…).

Les biocarburants : un bilan plus contrasté

Aujourd’hui, les biocarburants les plus utilisés sont produits à partir de cultures principales. Avec ce mode de production, on ne peut pas assurer que cette décision ne cause pas de changement d’affectation des sols. De plus, produire des biocarburants en masse à l’aide d’engrais industriels contribue à augmenter l’impact de la filière des biocarburants, si bien que certains perdent leurs avantages compétitifs au niveau du carbone par rapport aux références fossiles. Le cas extrême étant le biodiesel d’huile de palme, dont la production génère une déforestation si intense que la Commission européenne a décidé de ne plus la classifier en tant qu’énergie renouvelable dans les mix énergétiques à partir de 2030.

Les biocarburants de deuxième génération (à partir de déchets ou de co-produits) présentent des avantages mais doivent être analysés rigoureusement, au moins pour deux raisons. Premièrement, leurs faibles impacts peuvent être dus à leur faible production : que ce passerait-il s’ils venaient à être produits en masse ? Comment s’adapterait la filière ? Les intrants resteraient-ils des déchets ? Deuxièmement, les intrants de deuxième génération proviennent de filières plus complexes qu’il est nécessaire d’examiner en détail pour en voir les limites (disponibilité, impacts…). Ce n’est pas parce qu’on n’alloue pas d’impacts à ces déchets à l’heure actuelle que leur production est sans impact. On citera notamment l’étude de Carbone 4 sur les biodiesels de seconde génération sur cette problématique.

Le bois-énergie : quels enjeux ?

Si on cite souvent le bois comme facteur de décarbonation du chauffage individuel ou de la chaleur industrielle, il est nécessaire de rappeler que les forêts restent des puits de carbone naturels qui stockent déjà du carbone depuis plusieurs centaines d’années. Si on décide collectivement de raser de nouvelles forêts pour faire du bois-énergie, même si l’on replante, on augmente la concentration de CO2 dans l’atmosphère. Dans l’idée, la seule manière de ne pas perturber les émissions est de planter une nouvelle forêt pour l’exploiter une fois arrivée à maturité, mais cela prend du temps. Dans un contexte où la demande augmente, il est donc important que la filière soit surveillée pour qu’elle contribue à la décarbonation plutôt qu’à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

Une empreinte « net-zéro » ne traduit pas nécessairement une neutralité climatique

On l’aura compris, le sens de cette réflexion est de sentir que le cycle court du carbone n’est pas nécessairement sans impact sur le climat. Bien que le carbone émis depuis des stocks biogéniques puisse être réabsorbé par d’autres processus naturels, cette réabsorption n’est pas instantanée et peut prendre des décennies, voire des siècles. Pendant ce temps, le CO2 émis contribue au réchauffement climatique et aux changements environnementaux associés.

Les émissions biogéniques sont souvent comptabilisées à part par les organisations

Quand on s’intéresse aux cadres de comptabilité carbone, on remarque une chose que chez les organisations (GHG Protocol, Bilan Carbone…), les émissions biogéniques sont calculées et rapportées comme une catégorie à part, et ne sont pas sommées au reste de l’empreinte. Si cela permet de différencier les dépendances des organisations aux différents stocks de carbone (fossile et biogénique), il ne faut pas oublier que les deux peuvent contribuer à l’effet de serre additionnel. Il est donc crucial de prendre en compte ces émissions (en tant que partie prenante externe et en tant que cadre de l’organisation) dans les prises de décisions concernant le modèle d’affaire et la stratégie envisagée pour l’avenir.

Sources

Schéma [1] adapté de https://essd.copernicus.org/articles/12/3269/2020/

ADEME, ACV DU BIOGAZ ISSU DE CULTURES ENERGETIQUES, https://librairie.ademe.fr/cadic/3336/_80727__ADEME_BIO_ACV_biomethane_rapport_final_v3_0_FR.pdf

INRAE, ACV DU BIOMETHANE ISSU DE RESSOURCES AGRICOLES, https://www.inrae.fr/actualites/bilan-environnemental-methanisation-agricole-etude-acv-inedite

Carbone 4, Quels avantages offrent les biodiesels de seconde génération pour le climat ? https://www.carbone4.com/publication-biodiesels-seconde-generation